日頃、中小企業の経営支援をさせていただいていると、多くの経営者の方々が人材育成を含めた組織マネジメントに関する課題を抱えていることがわかります。

組織や人材の整備が十分に整っておらず、場当たり的に来た仕事をこなしている、所謂、「家業的」経営になってしまっている中小企業が多く存在します。しかし、昨今、人手不足が社会的課題となり、新規採用や人材確保がますます難しくなってる状況を考えると、自社の組織運営体制の状況を客観的に分析し、社員が将来展望を持つことができ意欲的に働ける組織マネジメントを行うことが大切です。このような組織マネジメントを実現することにより、人が集まる・来たくなる企業となり、社員のモチベーション向上を通して中長期的な業績アップと企業価値の向上を目指していくことが可能となります。

1.社員・組織管理における2つのポイント「継続意欲」と「貢献意欲」

社員の離職を防ぎ、中長期的に企業価値を高める社員のモチベーションとして、「継続意欲」と「貢献意欲」が挙げられます。文字通り、「継続意欲」とは長く働き続けようという気持ちであり、「貢献意欲」とは職場をより良くしていこうとする気持ちです。これらのモチベーション向上は、社員の長期定着と人材育成の鍵になります。

では、これら2つの意欲向上には、どのような施策が有効なのでしょうか。『アルバイト・パート採用・育成入門 人手不足を解消し、最高の職場をつくる』(中原淳+パーソルグループ著/ダイヤモンド社(2016))では、25,000人へのアンケート調査結果として、「継続意欲」の醸成には研修・人材教育の充実と仕事ぶりに見合った評価の有効性、「貢献意欲」の醸成には責任ある役割を任せることの重要性を紹介しています。社員のモチベーション向上に取組む上で、おおいに参考になると考えます。

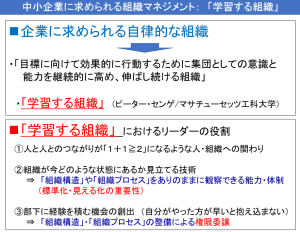

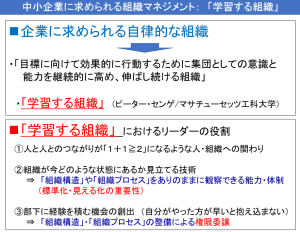

2.「学習する組織」(企業に求められる自律的な組織)

「学習する組織」とは、MIT(マサチューセッツ工科大学)のピーター・センゲ博士が提唱したものですが、私は、「学習する組織」を“目標に向けて効果的に行動するために集団としての意識と能力を継続的に高め、伸ばし続ける組織”として企業経営者の方々に紹介しています。組織が問題点や課題を自律的に発見し、それを継続的に修正・解決していくことができる組織づくりを目標とし、そのためにはどのような手順で組織づくりや人材育成に取組むべきかを経営者と共に考えながら支援を実施しています。

3.「学習する組織」におけるリーダー育成の重要性

集団(組織)としてのパフォーマンスを高めていくためには、やはりリーダーの存在・役割が重要です。従って、優秀なリーダーの育成が求められますが、リーダー育成には中長期的、計画的な取組みが重要です。中小企業では、リーダー候補と考えていた社員を正式に管理者として任命した途端に退職してしまったという事例もよく聞きます。リーダーとして必要な知識やスキルが備わっていない状態でリーダーに任命しようとすると、仕事管理の仕方や部下との接し方がわからずに躊躇してしまい、大きな負担を感じて退職してしまう場合もあります。従って、組織体系的にリーダーとして必要な知識やスキルを一般社員の時代から習得できる組織管理体制を整え、リーダーとしての能力が備わった後に次のリーダーとして任命できる仕組みづくりが重要です。

4.リーダーの役割と育成への取組み(「業務の見える化・標準化」の重要性)

リーダーの役割には、大きく3つの役割があります。1)仕事の遂行(目標実現のための効率的な業務遂行)、2)集団(組織)の維持(自ら考える自律的な組織としての維持)、3)仕事と集団(組織)の革新(環境変化への対応とやるべきこと/止めるべきことの発信)の3つです。これらの役割を担うためには、組織が今どのような状態にあるか見立てる能力、つまり観察できる能力が大切です。リーダーが組織の状態を十分に観察でき、問題点を発見し、自律的に改善していくことで持続的・効率的な業務遂行が可能になります。従って、経営者には、リーダーが組織の状態を観察しやすい組織構造・組織プロセスを構築することでリーダーの育成をサポートしていくことが求められます。

以上をまとめると、業務の見える化・標準化が効果的なリーダー育成にとっての基礎になるのではないかと考えます。社内業務を見える化・標準化することでリーダーは組織の状況を観察しやすくなり、問題点や効率的に改善すべき点を発見しやすくなります。

また、業務が見える化されていることにより、業務を部下に任せる権限委譲も進めやすくなります。つまり、業務の見える化・標準化が、人材育成と権限委譲を促進し、社員の「継続意欲」と「貢献意欲」を向上させる基本的な第一歩になるのではないかと考えます。「学習する組織」となるために、まずは徹底的な業務の見える化・標準化から取組んでみてはどうでしょうか。

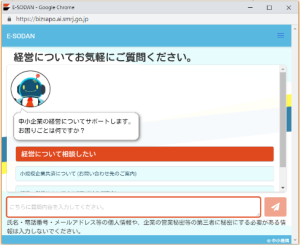

5.管理者のための問題解決力向上セミナー

さいたま総研では、リーダーの組織観察力と問題発見・解決力向上のためのセミナーも実施しますので、「学習する組織」の実現にご利用ください。