今回は働き方改革と人材育成について述べたいと思います。働き方の中で問題視されるものに残業があります。その残業時間を考える前に人の集中力について考えてみたいと思います。

人間が集中できる時間は諸説ありますが、15分間から45分間とも言われています。デスクワークにおいても同様なことが言えると思います。また、人が作業をする時間は起床後13時間[1] までが限界と言われています。つまり、朝6時に起きた人ならば夕方7時が限界になると言うことです。それ以降の時間は、「酒気帯び運転」と同じレベルの脳の状態しか得られないと言われています。15時間を超えると「酔っ払い運転」と同じレベルの脳の状態になるのです。つまり、残業をさせるという行為は、高い残業代を支払って酔っ払いの部下に仕事をさせているのと同じ事なのです。

この学術的見解から言えば、「部下に一か月で20時間以上残業をさせる人間は管理能力が著しく低い」と言わざるを得ません。上司が部下に仕事として行うことで一番大切なことは、仕事のタイムプランをたて「今やるべき事」と「後に回す事」を分けることを教えることで、やらなくてもよい事を部下にさせていないかを常に見直しをすることです。言い換えれば、上司の仕事で一番大切なことは、仕事の優先順位を部下に教えることなのです。残業をさせないで仕事を終了させることがいかに会社にとって有益なものかを理解する必要があります。

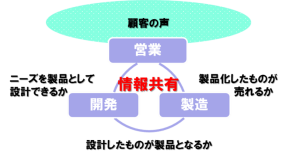

人材育成をする時に言えることは、教育を受ける立場にある人間(トレーニー)が教育をする立場の人間(トレーナー)の話を集中して聞いているかと言うことです。話す内容がトレーニーに正しく伝わっていることを計測するには、トレーナーがトレーニーにその話の内容を要約して貰うとよくわかります。自分では客観的に伝えたと思っていても、相手には自分が意図したように伝わっていないことがよくあります。コミュニケーションを取るタイミング、声のトーンやスピードなどで自分が気を付けることは多岐に渡っています。相手の体調も気にしなくてはいけません。伝達する時間などは極力午前中が良いと言われています。これらのことは集中力の話からも理解できると思います。そしてトレーニーが行ったことをトレーナーが的確に評価し、フィードバックに心がければ業務の生産性は飛躍的に向上していきます。人材育成のキーワードは「集中力」と「評価」です。今後、OJTを行う時には注意してみてください。

繰り返し述べますが、国会で審議されていた「残業時間を一カ月で30時間以内にする」などというのは、医学的にみても愚かな行為でしかないと言えます。残業自体が無駄な行為の典型だからです。人は「資源」であり「何物にも代え難い資産」でもあります。資源を有効に活用できない企業は、市場に生き残っていくことは難しいと考えるべきなのです。その為には、「工夫する」ことができる人を育成していくことを考えてください。岐阜県に残業禁止が会社の方針になっている従業員800名の中小企業があります。20年間も右肩上がりの数字を残しています。この会社は残業が禁止なために従業員同士がどうすれば時間内に仕事を終えられるかを絶えず工夫して考えていると本[2] に書かれていました。うちの会社には、到底できないことだからとあきらめる前に「やってみよう」と考えてみてはいかがでしょうか?今すぐに行動できるのが中小企業の利点でもあります。大企業には決して真似できないことです。まずはやってみましょう。

1 小室淑惠[2016]『労働時間革命』毎日新聞出版

2 山田昭男[2011]『日本一社員がしあわせな会社のヘンなきまり』ぱる出版