◎日本の農業の方向性

2021年5月12日にみどりの食料システム戦略が農林水産省から発表されました。日本の農業が有機農業を推進する方向に「舵を切った」と言えます。具体的には、我が国の農林水産業の生産力強化が克服すべき課題であると明記されています。

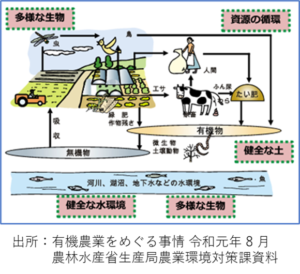

農林水産省は、国の施策として有機農業を推進していくことを「みどりの食料システム戦略」で、宣言しています。スマート技術(スマート農業)は作業の省力化・省人化、作業の安全性向上、化学農薬・化学肥料の使用量低減など様々な効果が期待されると謳(うた)っています。EU が 2020 年 5 月に「ファーム to フォーク戦略」として化学農薬・肥料の削減等に向けた意欲的な数値目標を打ち出したことを踏まえて、日本政府は農林水産業の脱炭素化、化学農薬・化学肥料の低減等の環境負荷軽減取り組み環境調和型の生産を可能にすることが、経済・社会・環境のバランスの取れたSDGs モデルの達成につながるものであるとしています。 みどりの食料システム戦略では、「脱炭素化、健康・環境に配慮した食品産業の競争力強化」を謳(うた)っています。また、この戦略には、日本政府が 2050 年までに有機農業の耕地面積を 100 万 Haに拡大する目標を建てています。

◎有機農業を理解する

◎有機農業を理解する

有機農業は数多くの作業工程が あり、その作業は手間のかかる農作業があり対応するには労働力が必要になっています。 有機農業は、除草剤や虫を殺す 農薬を使用していないので、慣行農法(農薬・化学肥料を使用)に比べて、栽培には「手間」がかかります。この手間を惜しむと品質の良い青果物ができなくなってしまいます。 しかし、有機農業では収穫前に必要な作業をする労働力が現在は不足しています。農家がこの作業に多くの労務費をかけると費用が大きくなり、販売価格を上げざるを得なくなり適切な価格で売れなくなってしまいます。この労働力不足を無料で調達できれば、健康に害のない青果物を適切な価格で販売することができるようになります。

◎農作業を企業研修プログラムに組み入れる

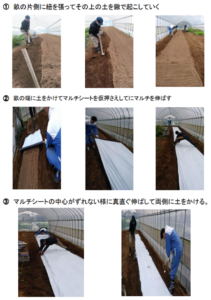

この付帯的な農作業(雑草取り、マルチシート片付け、畝づくり作業、マルチシート貼り)をすることを企業の人事研修プログラムに取り入れました。1 チーム5人で作業をおこない、チームワークを取りながら農作業をすることで完成度の高い作業を素早く行えるよう工夫してみました。 チームワークを高めて作業する際には、コミュニケーションスキルが必要になり、自然発生的にコミ ュニケーションを取るようなヒューマンスキルを醸成できる人事研修プログラムを開発しました。

マルチシート貼り作業は 1 チーム 5人で分担して作業することで、完成度が高くなるような工夫を求められて作っています。工夫するためにはコミュニケーシ ョンを取ることが必要でヒューマンスキルの醸成に役立ちます。作業をおこなう前に研修講師からの「投げかけ」をおこないコミュケーションを取らざるを得ない状況を作り出します。

マルチシート貼り作業は 1 チーム 5人で分担して作業することで、完成度が高くなるような工夫を求められて作っています。工夫するためにはコミュニケーシ ョンを取ることが必要でヒューマンスキルの醸成に役立ちます。作業をおこなう前に研修講師からの「投げかけ」をおこないコミュケーションを取らざるを得ない状況を作り出します。

◎労働力不足支援プロジェクトは有機農業者と企業をつなげる社会貢献度の大きいものです。

企業研修プログラムに取り組むことで、従業員はコミュニケーションスキルを駆使してチームワークを上手く取り、素早く完成度の高い農作業を達成できるようになります。

企業は従業員がヒューマンスキルを取得でき、農業者は労働力不足を解決できるという二つの課題を解決する社会貢献度の大きいプロジェクトです。

このプロジェクトは日本の農業の方向性にマッチした取り組みだと言えないでしょうか? 興味を持たれた方は、農商工連携プロジェクトチームまでお問い合わせください。